高木学園附属幼稚園で育てたい子ども:

「明るく元気に創造的に生き抜く子ども」

当園では、以下のような子どもを育てることを教育目標としています。

- 明るい元気な子ども

- 思いやりのある子ども

- 創造性ゆたかな子ども

- 根気よく努力する子ども

このような子どもを育てるために、当園では、子どもたちの主体性が育まれ、子どもたちが物事に意欲的になるような教育活動を行っています。

こうした生活を積み重ねることで、子どもたちは

- 「認知能力(IQや学校の成績など、数値化できる知的能力)」

- 「非認知能力(知的能力意外の、コミュニケーション能力や社会で生きていくために必要な能力)」

両方をバランス良く身につけていくことができます。

この2つの力を育成するために、子どもが気づいたことを伝えられる環境をつくり、子どもたちの発見をすぐに保育者が受け取り、子どもたちの興味・関心を広げていくようにしています。

子ども主体の幼稚園生活のために

子どもが主体性を育み、意欲的になるために、幼稚園生活は以下のような条件を満たすことが大切だと考えています。

- 子どもが自分で考えたこと、感じたこと、心を揺さぶられたこと、興味・関心を持ったことなどを、その子なりに表現出来る

- 子どもが興味・関心を示したことを大人がすぐに受け止め、その興味・関心を広めて深めていく

- 子どもが興味・関心を示したことを友達や先生と共に深めていく中で、子どもに学びが生まれる

こうした生活を実現するためには、保育者の臨機応変な対応がとても重要で、当園の教員は常に研修を重ねています。

子どもの興味・関心を大切に

北イタリアのレッジョエミリア地区でうまれたレッジョエミリアアプローチが1990年代以降注目され始めました。これは、子どもたちの何気ない言動の中にある”子ども達の関心”を大切にして、子どもたちの主体性・独創性を育てる教育方法です。

レッジョ・エミリア アプローチでは、以下の様な幼児教育を行っています。

- 子どもの興味・関心を大切にし、主体的に考え深めていく「プロジェクト」を生み出します

- 子どもの「プロジェクト」の進捗していく過程を「ドキュメンテーション」という写真や文章入りのまとめに集約して、保護者と共有します。同時に、子ども達自身もこの「ドキュメンテーション」を確認することで、自分自身の学びの過程を理解することができます

当園では、基本的な考えとして、「子どもの興味・関心」に耳を傾け、子ども達の学びにつなげていくということを大切にしていきます。イタリアの子ども達とは違う面も多いですし、風土も異なりますが、ここを大切にしていくことは共通していると思います。

子ども達の興味・関心は、今だからというものも多くあります。私たち保育者も楽しみながら子ども達との楽しい園生活を作っていきたいと思います。

実際のプロジェクト

日々、様々なことに興味関心を示す子ども達。その興味関心が深まり、プロジェクト化している具体的な事例をご紹介します。

おまつりごっこをやりたい!(年少組)

年少組の数名が「おまつりやたい」という絵本を見て、「おまつり やりたい!」と伝えてきました。

絵本の中に出てくる「きんぎょすくい」「わたあめ」などを担任と作り始めました。

クラスで作っている様子を見た他の年少組も参加し「金魚すくい」「わたあめ」「かめすくい」「たこやき」などの準備を始めました。

絵本を見ながら作り方や必要な材料をみんなで見て、作り始めました。

品物も出来、おみせやさんが開店。お客さん役とお店の人役に分かれ、おまつりごっこが始まりました。

子ども達の「やりたい!」を聞き、一緒に絵本を見たり、必要な道具を子どもと探したり、そして子ども自身がやってみてうまくいかずもう一度考えるというタイミングで、担任は参考になるようなアイデア伝えていました。

お店屋さんでは、子ども同士でコミュニケーションをとり、やりとりを楽しんでいました。

数人で始まった遊びがクラス全員に広がり、広がる過程でも様々なことを経験し、学んでいました。

色水つくりたい!(年中組)

年中組の子が「色水つくりたい」という話をしていました。

1学期に絵の具の特色である 色を混ぜると違う色になる ということを経験し、色々な色水を作ることを楽しんだ子ども達。

今回は、育てていた「あさがお」を使ってみたいということでした。そしてそこにいた一人が「しおれているのならとっても良いよね」と言い、枯れている花びらを使うことに。

取った花びらをビニール袋に入れ、少し水を加えてもむと、色水が出来ました!

隣にあった葉はどうだろう?ということになり、そこでも「黄色の葉っぱはもう枯れているんだよ」との子どもの声。

枯れている葉っぱでも色水を作ろうとやってみましたが、こちらは色水は出来ませんでした。

この遊びの中で、自然を観察する・色々と考えてやってみる・友達の意見を受け入れる などの経験をしていた子ども達でした。

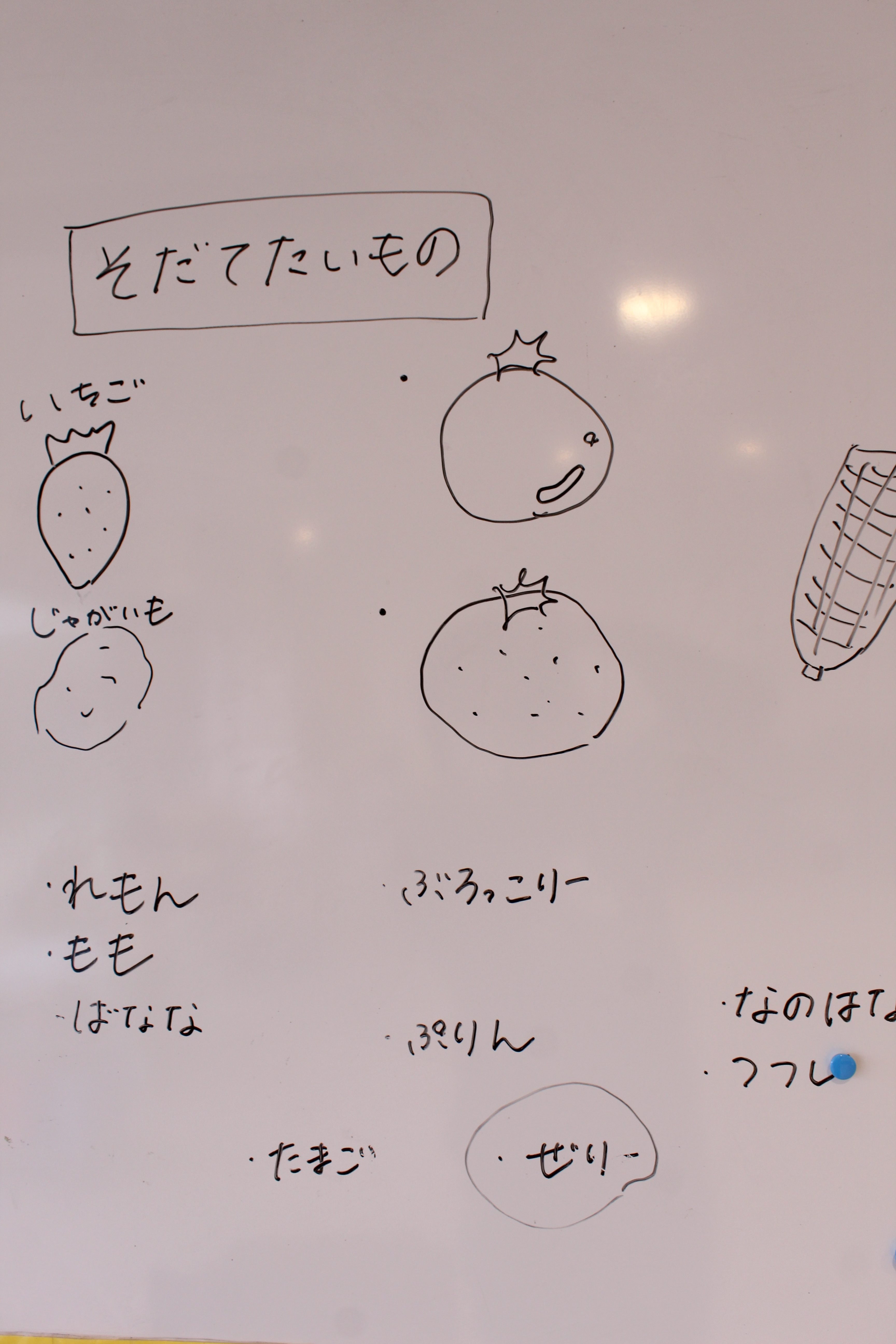

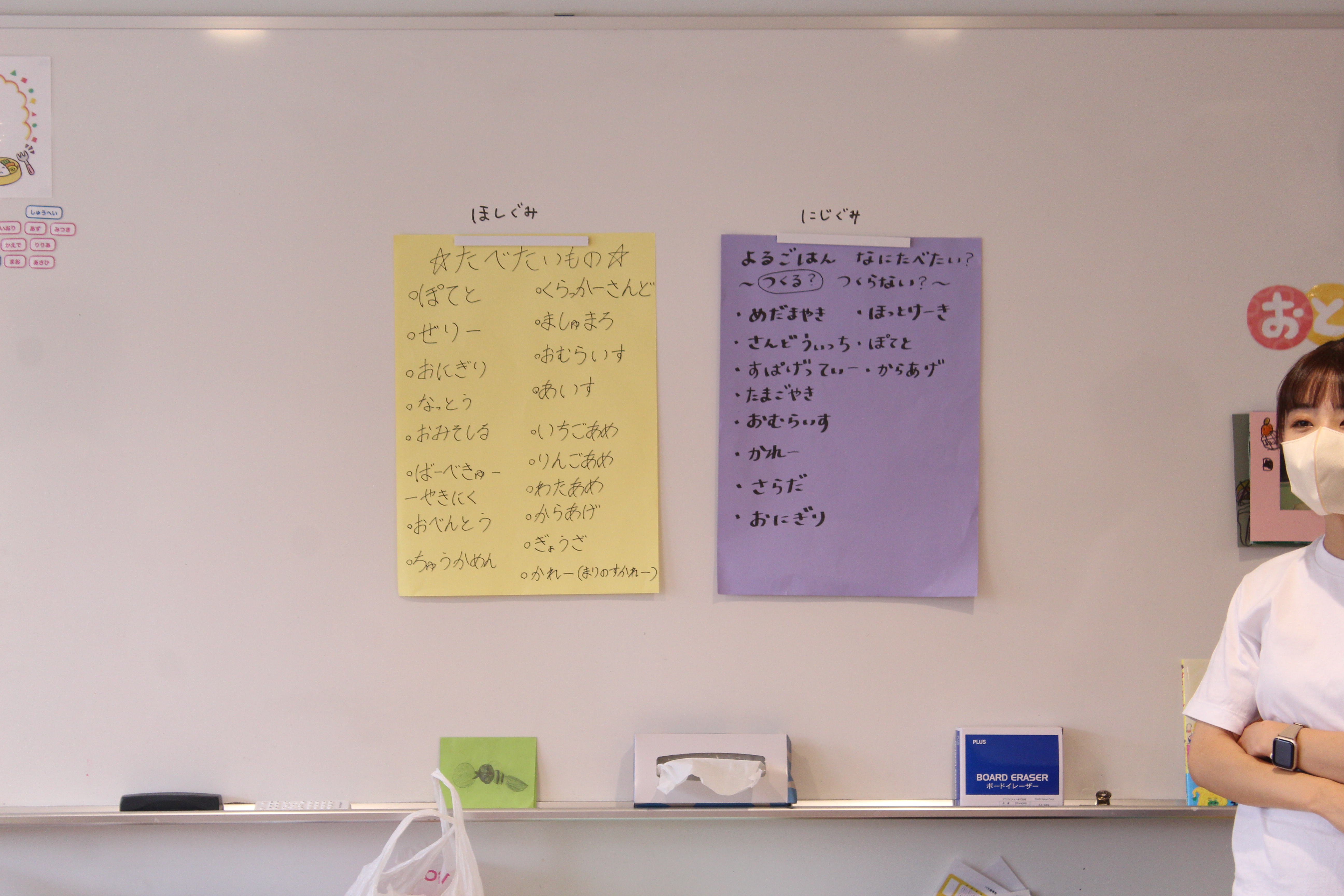

みんなで育てよう(年長組)

「水やり当番がやりたい!」と年長組から声が出ました。

が!育てている物がない ということで、何かを育てようという話になりました。

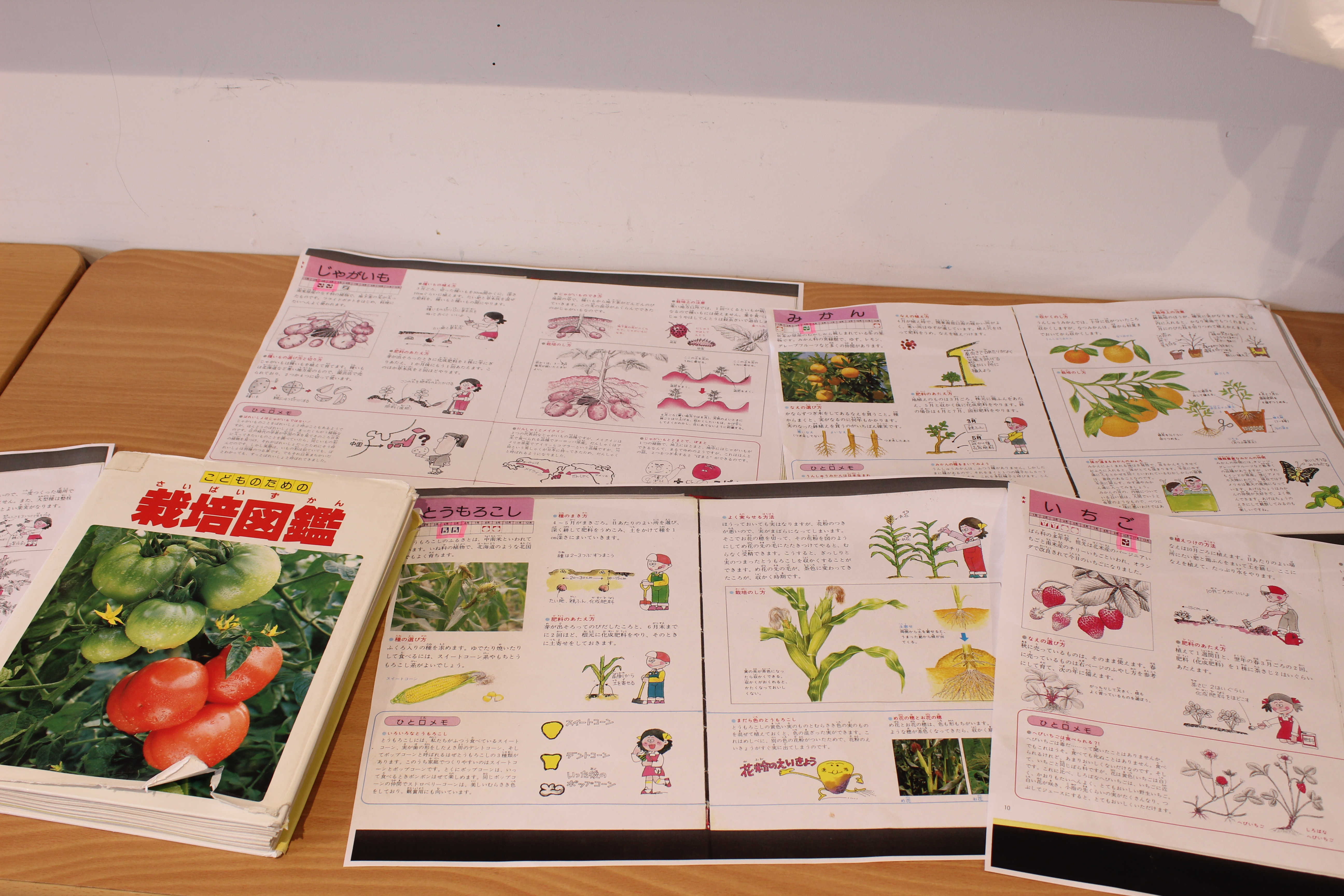

育てたい物を聞いてみると、色々な食物・お花などが出ましたが、このタイミングで育て始めることが可能かということを、図鑑を見るとわかるので、その見方を伝え、すいか・トマトなどを育て始めることに。

すいかの黄色い花が咲き、小さな実が出来るとみんなワクワク。いつ食べることが出来るのか、毎日楽しみに様子を見ていました。

夏休み前、もう大丈夫かな?ということで、収穫。計りで計ってみると、653g。スイカ割りをしたあと、みんなで少しずつに分けて食べてみました。

まだ、赤くなる手前のタイミングでしたが、毎日様子を見て、ワクワクしていたこども達は「美味しい!」と笑顔で食べていました。

遠足について考えよう(年長組)

当園では、全園児で行く「遠足」について、年長組の子ども達と相談して「行き先」「行き方」を相談して決めています。

4月になって、どこに行きたいか、意見を出してもらいます。色々出た中で、令和5年度は「八景島シーパラダイス」へ行くことに。

行き方は「大型バス」となりました。

そのタイミングでバス会社に予約の連絡をしましたが、あいにく当初の予定の日にちは、バスが全て予約済みに。

急いで年長組全員を集めて再度確認し、バスの予約の取れる日にちに遠足の日を変更することにしました。

無事バスの予約がとれ、みんなでホッとしました。

さて、行き先が決まった後、「八景島シーパラダイス」について調べる子が出てきました。一人が調べたことを紙に書き(描き)友達の前で発表すると、それがどんどん広がります。また、幼稚園でも実際の様子の動画を見て楽しみな気持ちが更に盛り上がります。

自分達の意見で決まったことに対する子ども達の気持ち、パワーって素晴らしい!と感じる日々でした。

当日は、調べたことを実際に見ることが出来、とても喜んでいました。

子ども達と考え、進めていくことは、大人からすると少し手間と感じることもあるかもしれませんが、子ども達が学べること・感じることはとても大きく、これからも大切にしていきたいなと思っています。

運動会を考えよう(全学年)

当園の運動会は、こどもと一緒に考え作っていく運動会。

何をしたいか、クラス・学年で相談して決めていきます。

決める前には、色々な競技やルールのあるゲームの経験が必要ということで、1学期から玉入れや大玉転がしなど、いわゆる「運動会の競技」も楽しんで来ました。

運動会の話をする前には、「体を動かすことは楽しい」ということを伝えるために、「先生達の本気の運動会」を行い、シナリオもなく競技を力一杯行うということを子ども達に見てもらいました。応援しながら「やりたい!」という気持ちになってくれています。

どんな競技をお家の人の前で行うか、ダンスはどうするかなど友達や先生と相談して決めていきます。

また、運動会の看板・プログラム紹介も子ども達に行ってもらっています。

「みんなのうんどうかい」という名前ですが、自分達で考え作り上げる経験として子ども達の中に残ったようです。

保護者の方との連携

園では、お子様の成長を保護者の方と一緒に見守っています。そのため、保護者の方との連携を大切にしています。幼稚園から、日々の園でのお子様の様子をきめ細かくお伝えしています。また、保護者の方からのご相談も随時お伺いしています。

また、年数回のクラス懇談会・個人面談・保育参加(実際に幼稚園で過ごしていただき、幼稚園生活をご覧いただくもの)等を実施しています。

日々の様子は、幼稚園ブログ・インスタグラム・ドキュメンテーション等でお伝えしています。

また、保護者の有志の方による活動(絵本の読み聞かせ・パネルシアター他)も行っています。

クリスマス会でのパネルシアター

クリスマス会で、キリストの誕生についてのパネルシアターを行ってくださいました。

子ども達もとても真剣に見入っていました。(実際には、ブラックシアターと言って、室内の明かりを消し、ブラックライトで照らして行いました)

数回の練習を行ってくださいましたが、保護者同士のコミュニケーションが深まったようでした。